2026.01.15

日本企業、特にいわゆるJTC(Japanese Traditional Company)は、

長らく「正しいやり方」で成長してきました。

これらのスタンスは、高度経済成長期から成熟市場に至るまで、極めて合理的で、再現性の高い経営モデルだったと言えます。そしてこのやり方は、過去長く機能してきました。市場が拡大し、機能差が明確だった時代においては、極めて合理的で、「“正しい”マーケティング戦略」だったからです。

しかし今、完成度の高いプロダクトを出し続けているにもかかわらず、ブランドが“伝わらない”と感じている企業は少なくありません。

問題は、品質でも努力でもありません。

価値の伝え方の前提が、大きく変わっているのです。

本コラムでは、

「見せてはいけない世界」をあえて編集して届けることで、認知と信頼を獲得してきた、西野亮廣氏や森岡毅氏、さらにはモータースポーツの「F1」というグローバルコンテンツの成功事例を補助線に、日本企業がこれからブランド価値を高めていくために、どこをアップデートすべきなのかを考えていきたいと思います。

「良いものをつくれば伝わる」という前提が、成り立たなくなってきている。

その本質は、ブランドの評価軸そのものが変わったという点です。言い換えれば、「完成されたメッセージ」だけでは、もはや人も心も、信頼も、動かなくなっています。

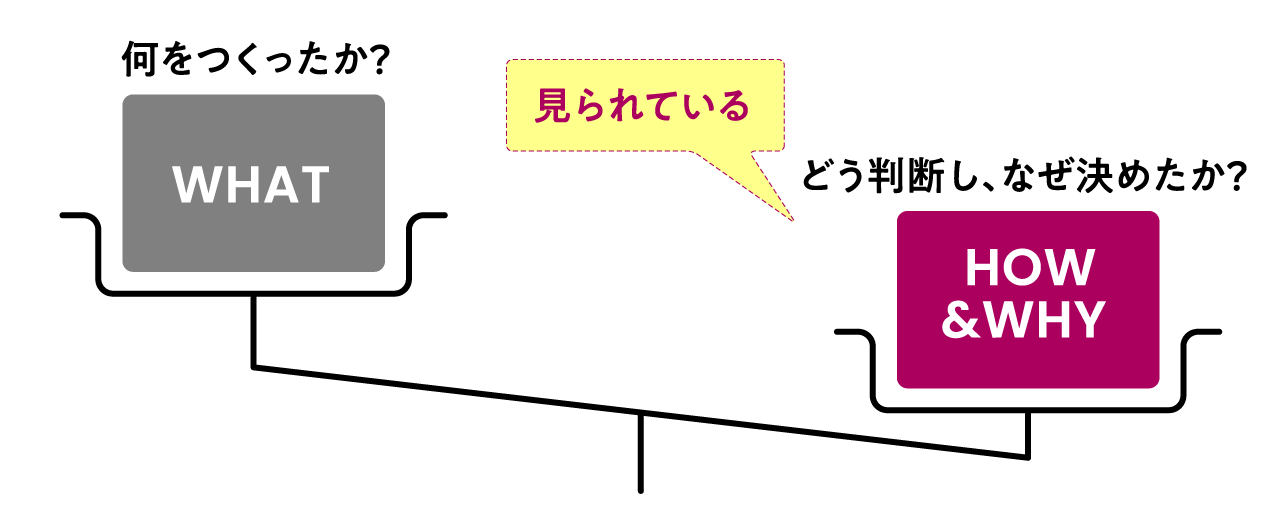

これまでブランドは、「どんなプロダクトを持っているか」「どれだけ完成度が高いか」という結果によって評価されてきました。

しかし現在は、その結果に至るまでの判断や姿勢が、強く見られるようになっています。

どんな選択をしてきたのか?何を優先し、何を捨ててきたのか?困難な状況で、どんな意思決定をしたのか?

ブランドは、企業の能力だけでなく、人格のようなものとして認識され始めているのです。

そして、その人格を伝えるために価値を持ち始めているのが、いわゆる「見せてはいけない世界を魅せる」ということだと思うのです。

お笑い芸人であり、絵本作家、プロデューサーでもある西野亮廣氏の取り組みは、この変化を非常に象徴しています。

たとえば、絵本『えんとつ町のプペル』は、累計発行部数75万部を超え、映画化作品は興行収入27億円を突破しました。さらに、オンラインサロンは国内最大級の規模となり、月額課金モデルで数万人規模の継続的な支持を集めています。

彼が発信しているのは、完成した作品の魅力や成果だけではありません。

制作の過程で、どのような判断を下し、どこで迷い、何を優先して決断してきたのか。出来事そのものではなく、意思決定の理由と迷いを、意図的に言語化し続けています。

ここで重要なのは、それが過程の全てを垂れ流しているわけでも、感情やトラブルを無編集でさらしているわけでもないことです。

事実をそのまま並べるのではなく、判断の意味が伝わる順番と粒度で再構成しています。語る範囲を定め、価値として残る部分だけを切り出し、編集された形で届けている。

その結果、受け手は単なる鑑賞者や消費者ではなく、「この判断に自分はどう向き合うか」と考えるようになります。プロジェクトの背景や葛藤を理解することで、当事者意識を持ち、いわば共犯者のようなマインドで西野亮廣氏が手掛けるプロジェクトの挑戦に関わるようになるのです。

ここでは、完成度よりも、判断の連続そのものが価値になる。ここに、「見せてはいけない世界」を扱うための技術があります。

森岡毅氏、ならびに株式会社刀の取り組みについては、

近年、さまざまな評価や議論があることも承知しています。すべてのプロジェクトが常に成功しているわけではなく、個別の事業や事例については、賛否が分かれる場面もあるでしょう。

それでも本稿であえて取り上げたいのは、個々の成果の成否ではありません。森岡氏が一貫して外部に向けて言語化してきた、「なぜ、その判断に至ったのか」という意思決定のプロセスです。

USJや西武園ゆうえんちの事例が語られる際、世の中で注目されがちなのは、V字回復や来場者数、売上といった分かりやすい成果です。

しかし、森岡氏自身が繰り返し語っているのは、成功の結果よりも、その前提にあった思考の置き方です。

どの市場を捨て、どの顧客に集中すると決めたのか。

なぜ、そのブランドコンセプトに賭けると判断したのか。

どのリスクを引き受け、どこで踏みとどまったのか。

そうした選択の連続が、後付けの成功談としてではなく、意思決定のロジックとして整理され、外に出されてきました。

刀の発信が一定の支持を集めてきた理由は、すべての施策が正解だったからではありません。むしろ、「勝てると考えた理由」や「そう判断した前提条件」が、再現可能な思考として共有されてきた点にあると感じています。

ここにも、「見せてはいけない世界」の本質があります。

本来、コンサル会社が内部にとどめがちな意思決定の思考過程を、あえて言語化し、外に出している。

その是非については意見が分かれるとしても、判断の理由を語れる状態をつくることが、一定の信頼形成につながっている点は、日本企業にとって無視できない示唆を含んでいるはずです。

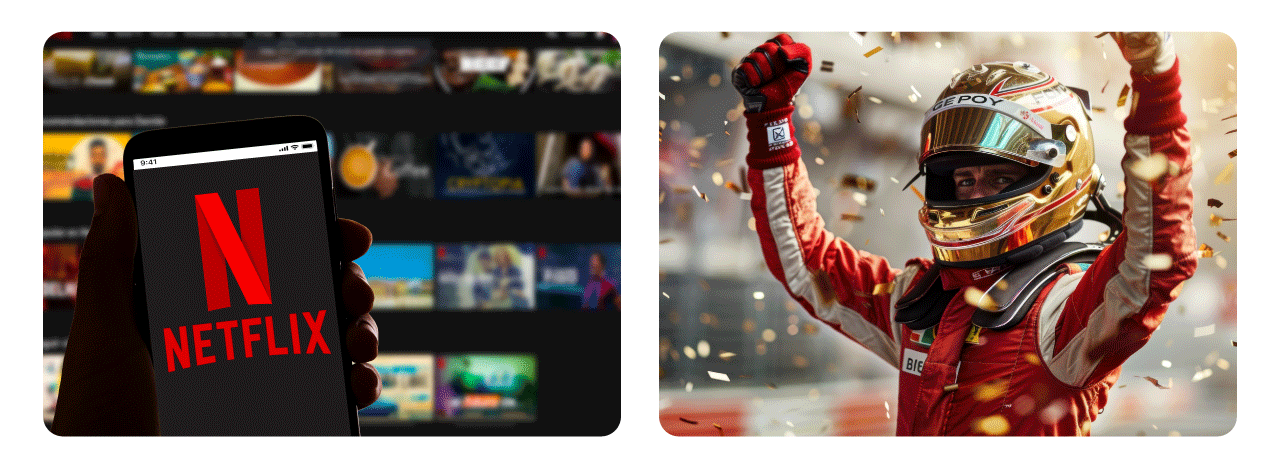

NetflixのF1を題材にしたドキュメンタリードラマ『Formula 1: Drive to Survive』や、ブラッド・ピット主演映画『F1』が世界的にヒットしている背景にも、同じ構造があります。

Netflix配信後、F1のグローバル視聴者数は約5億人規模まで拡大し、特にアメリカ市場では、若年層(18〜34歳)のファンが急増しました。実際に、アメリカでのレース開催数は増加し、スポンサー収益やチーム評価額も大きく伸長しています。

F1という本来は「技術」「スピード」「勝敗」といった数値化できる完成度で語られてきた競技が、このシリーズをきっかけに、「人間ドラマと意思決定の物語」として再定義されました。すなわち、「速さの競技」から「判断の競技」へと変換され、「何が価値を生んでいる競技なのか」を明確にしたことに大きな功績があると考察しています。

なぜ、その戦略を選んだのか?なぜ、そのドライバーを起用したのか?なぜ、その判断が取り返しのつかない結果を生んだのか?

このような、迷い、衝突し決断する「過程」などは本来、チームの機密であり、ファンが立ち入ることのできなかった「見せてはいけない世界」でした。そこにNetflixは、カメラを向けたのです。その結果、F1は「一部のマニアのための高度な機械の競演」から、「判断と責任を背負うヒューマンドラマ」へと変貌を遂げ、ファンのパイを飛躍的に広げることに成功し、世界的な熱狂を生み出しました。

ここで重要なのは、このシリーズが単に秘密を暴露したわけではない、という点です。彼らが編集して見せたのは、以下の3点に集約されます。

つまり、価値が生まれる“瞬間”そのものをコンテンツ化したのです。

完成品や結果は、どの企業も必死につくり込みます。しかし、現代においてブランドへの信頼が宿るのは、完成度そのものではなく、「どんな思想に基づき、どんな責任感で判断を行っているか」というプロセスの純度に他なりません。

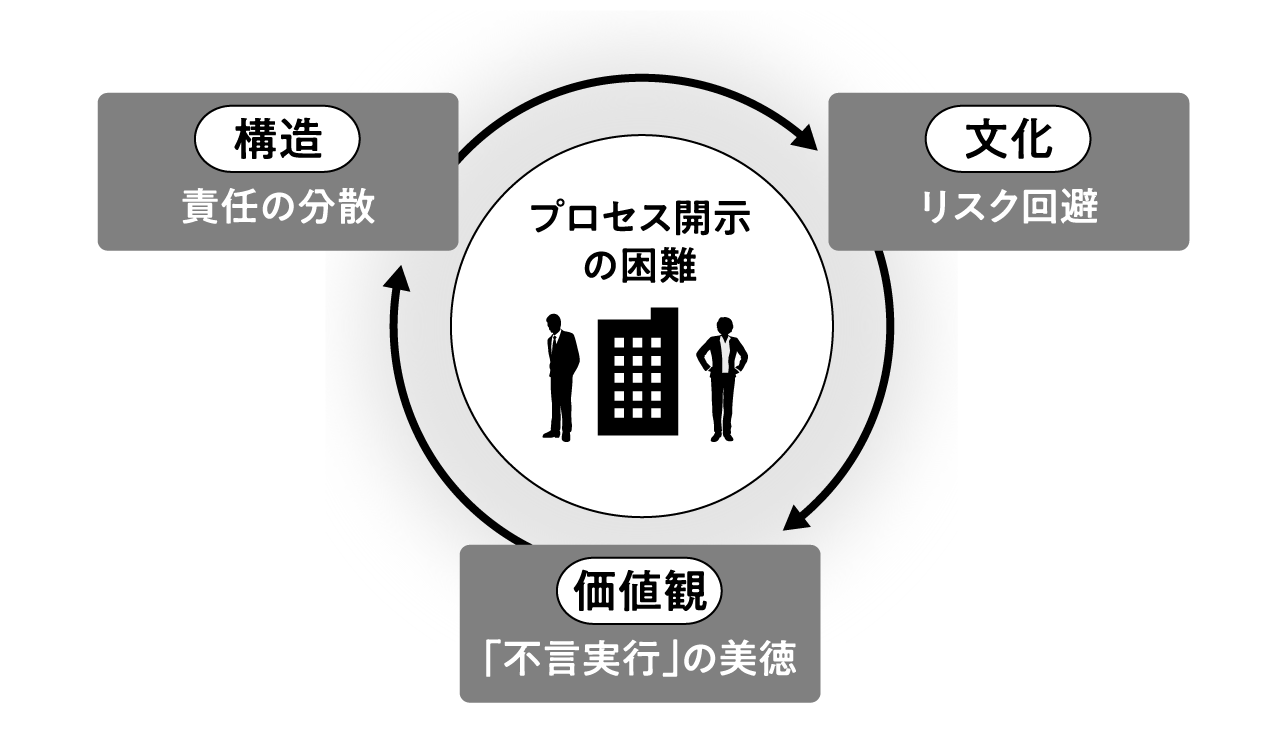

多くの日本企業、特に伝統的な組織(JTC)が、制作過程や意思決定の裏側をコンテンツ化することに二の足を踏んでしまうのには、明確な理由があります。それは能力の問題ではなく、「構造」と「文化」、そして「価値観」の問題です。

日本企業は長く、合議制や稟議というシステムによって、特定の誰かに責任が集中しないよう組織を安定させてきました。しかし、制作過程を語るという行為は、「誰が悩み、誰が決めたか」を明確にすることでもあります。個の意思決定を浮き彫りにすることは、これまでの統治構造と正面から衝突してしまうのです。

制作過程には、仮説段階の揺らぎや、後で覆る可能性、あるいは現場の葛藤が含まれます。日本の広報・マーケティングの多くは「誤解されないこと」「炎上しないこと」を最優先するため、こうした「ノイズ」に見える情報は、リスク管理の名のもとに徹底的に排除されてきました。

日本では古くから「不言実行」が美徳とされ、途中の苦労を語ることを「自己弁護」や「言い訳」と捉える文化的前提があります。「結果が出てから語れ」という空気感が、ブランドが生まれる瞬間の熱量を外に出すことを阻んできました。

では、日本企業には不可能なのか。答えは明確に「NO」です。 重要なのは、すべてを無防備にさらけ出すことではありません。

『Formula 1: Drive to Survive』も、西野亮廣氏も、森岡毅氏も、共通して行っているのは、生の情報を垂れ流すことではなく、「価値が伝わるように編集された制作過程」の提示です。

日本企業が“安全に、強く”ブランドを伝えるためのヒントを整理してみましょう。

単なる「苦労話」をする必要はありません。「なぜAを選ばなかったのか」「何を捨て、何を取りにいったのか」という選択の理由を語るのです。これは、企業としての責任感と知性の提示になります。

「誰が悪かったか」という個人への帰属ではなく、「プロジェクト責任者として」「技術担当として」どんな判断をしたのか。役割を主語にすることで、個人のリスクを避けながら、組織としての意思決定のリアリティを伝えることができます。

生の感情をリアルタイムでさらす必要はありません。重要なのは「迷ったという事実」「葛藤があったこと」そして「それでも決めた理由」を、後から冷静に言語化して届けることです。

ブランドとは、常に正解を出し続ける存在ではありません。 むしろ、「正解がない状況で、どんな判断をする組織なのか」を伝える装置です。『Formula 1: Drive to Survive』がF1というブランドを救ったのは、マシンのスピードを速く見せたからではありません。極限状態での「判断」を、血の通った人間の物語として提示したからです。

リブランディングとは、ロゴやコピーを新しくすることではありません。「どこに価値が宿っているか」を再定義し、それを伝える構造をつくることです。

もし自社が、「なぜこの事業をやっているのか」「何を大切に、何を捨ててきたのか」を語れないとしたら、それは情報発信の技術不足ではなく、ブランド設計そのものの欠落かもしれません。

「見せてはいけない世界を魅せる」とは、無防備になることではありません。責任を引き受けた「判断の物語」を、意志をもって編集し、届けること。そこにこそ、これからの日本企業が再びブランドを成長させる重要な要素が含まれています。

YRK&がリブランディング支援において重視しているのも、この意思決定の軸を言語化し、組織として共有するプロセスです。

日本企業は、正しかった。

だからこそ今、その強みを次の時代に適応させる必要があります。完成度の高さに、判断のストーリーを重ねること。それが、これからの日本企業のブランディングを前進させる鍵になると考えています。