2025.07.23

先日、とある経営者の集まりに参加し、清水寺の住職である大西晶允師の説法「こころの蔵」を拝聴し、深く感銘を受けました。

私たちの心に「蔵(くら)」があり、そこに日々の行いや想いが種子として蓄えられていくというお話は、まさに腑に落ちるものでした。そして、この「こころの蔵」という考え方が、企業のブランディングや経営の心得と非常に高い因果関係を持つのではないかと強く感じたのです。

出典:清水寺HPより抜粋

本稿では、この「こころの蔵」、すなわち仏教における「阿頼耶識(あらやしき)」という心の深層に迫る概念を解説しつつ、それがどのように経営者の熱量を組織へ伝播させ、同じ方向を向く強い組織形成、ひいてはより良いサービスを生み出す「MVV」「パーパス」「ビジョンドリブン」といった企業ブランディングへと繋がるのかを紐解いていきたいと思います。

まず、本コラムの核心である仏教の教え、特に「阿頼耶識」という概念から見ていきましょう。

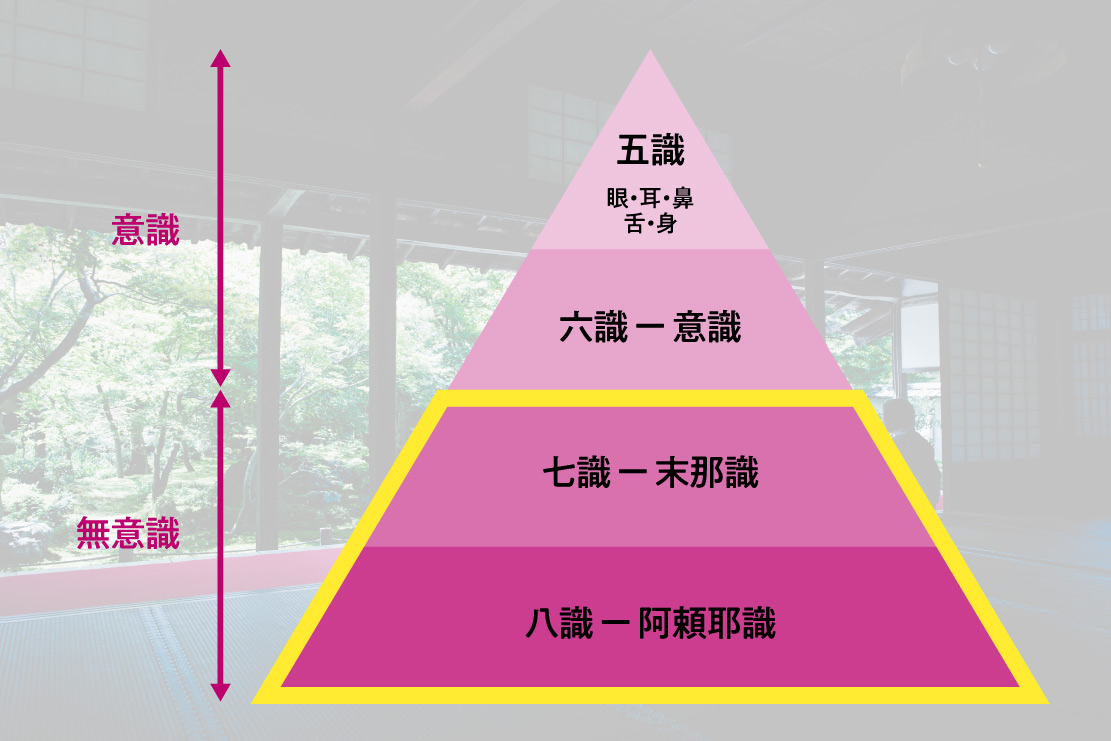

仏教には、私たちの意識を八つの層に分類する「八識説」という考え方があるようです。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識の五識は、五感を通して外界を認識する働き。意識は、五識が捉えた情報を統合し、思考や判断を行う働きです。そして、そのさらに深層にあるのが、「末那識(まなしき)」と「阿頼耶識(あらやしき)」とされています。

この阿頼耶識は、個人のみならず、集団や組織にも「集合的無意識」のように存在すると考えることができます。

企業としての歴史、成功体験、失敗体験、組織文化、そして経営者や社員一人ひとりの信念や価値観が、まるで阿頼耶識に蓄えられた種子のように、組織全体の行動や結果に影響を与えているのです。

MVV、パーパスといった経営理念や哲学の確立、そして企業ブランディングには、まさにこの個々の阿頼耶識に「どのような種子を植えるか」という行為に通づると思われます。

もし、経営者が単なる目先の利益追求や短期的な成果のみに囚われ、社員を単なる労働力としてしか見ていなければ、その意識は阿頼耶識に「利己主義」「不信」「疲弊」といった種子が蓄積されます。その結果、組織には不信感や不満が蔓延し、社員の離職率が高まり、顧客からの信頼も失われていくでしょう。これは、阿頼耶識に蓄えられた悪い種子から、望ましくない芽が生み出されることに他なりません。

一方で、経営者が明確なビジョンを掲げ、社会貢献や顧客価値創造といったパーパスを追求し、社員一人ひとりの成長と幸福を願うならば、その熱い想いは阿頼耶識に「共感」「信頼」「情熱」「創造性」といったポジティブな種子として蓄えられます。社員は経営者の想いに触発され、自らの仕事に意味を見出し、積極的に貢献しようとします。

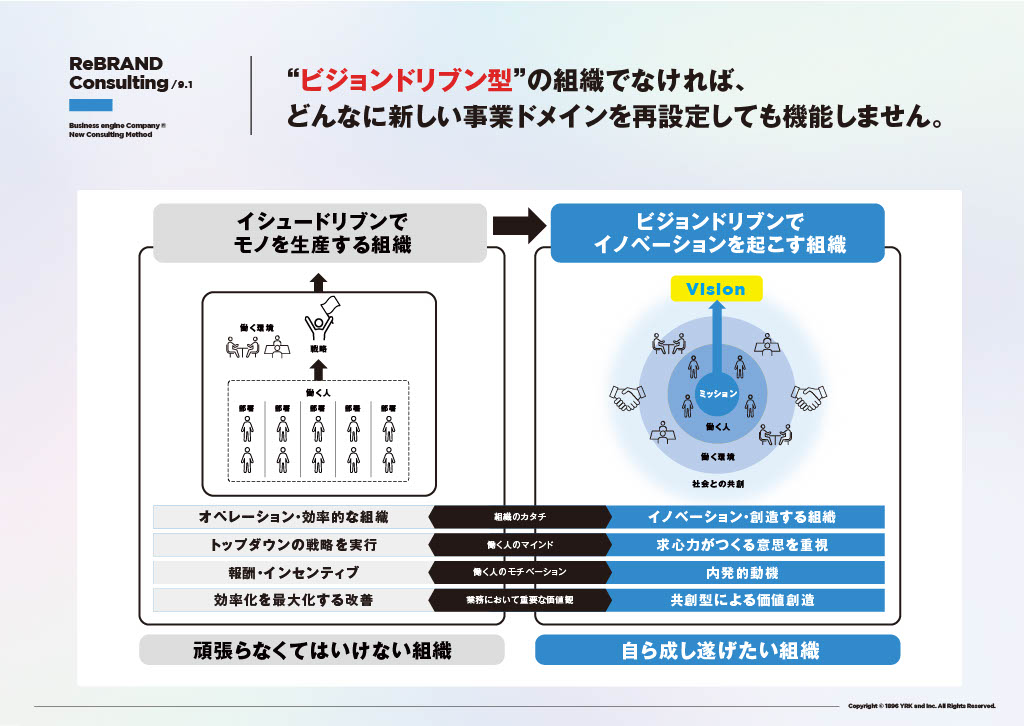

現代のビジネス環境は、予測困難な変化に満ちており、単なる利益追求型の経営では社員のモチベーションやエンゲージメントを維持し、持続的な成長を実現することは困難です。そこで重要になるのが、経営者の明確な「ビジョン」と、それに基づく「パーパス(存在意義)」です。

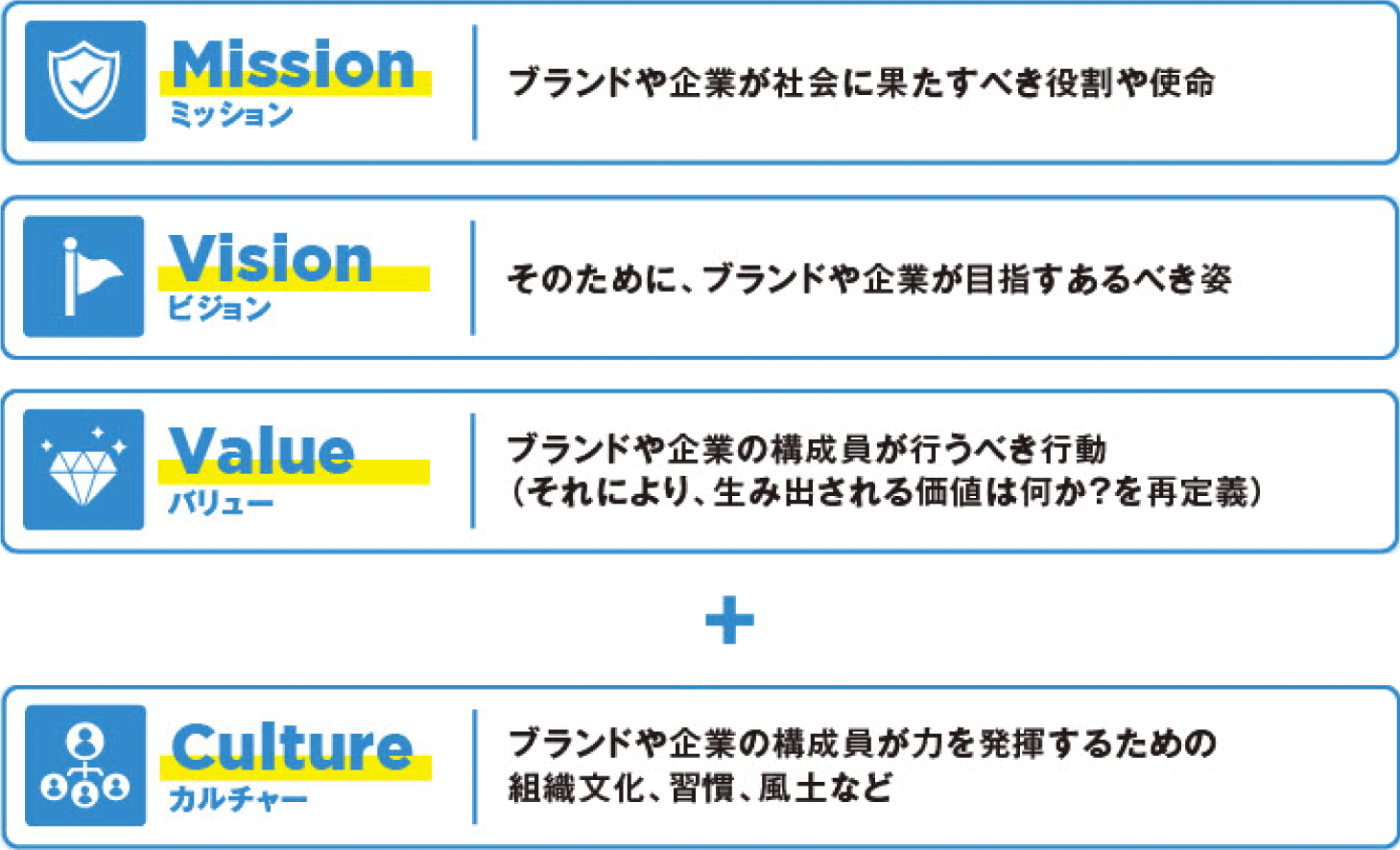

ビジョンドリブン経営とは、まさにこのビジョンを起点に組織全体を動かす経営手法を指します。経営者自身が描く未来像、すなわち「こうありたい」という強い願望や情熱が、MVV(ミッション:企業の存在理由、ビジョン:目指す未来像、バリュー:価値観・行動指針)として明確化され、それが企業ブランディングの中核を成します。

このビジョンが明確であればあるほど、社員はそのビジョンに共感し、自身の仕事が単なる業務ではなく、より大きな目的の一部であると認識できるようになります。これにより、社員一人ひとりに「内発的動機付け」を生み出し、指示を待つのではなく、自ら考え、行動する自律的な組織が形成されます。結果として、顧客に真に求められる、より良いサービスや製品が生まれやすくなるのです。

※画像出典:「コーポレート リブランディング」コンサルティング・メソッド9.1(YRK&)

企業ブランディングは、単に企業のロゴやキャッチコピーをデザインすることではありません。それは、企業の「らしさ」を内外に明確に伝え、顧客、社員、社会といったあらゆるステークホルダーからの共感と信頼を獲得するための活動です。この「らしさ」の源泉こそが、MVVであり、パーパスです。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の経営方針、目指すべき姿、行動原則を示す重要な要素であり、企業全体の一体感を強化し、ブランド価値を高める役割を担います。

参考記事:企業理念とは?目的や作り方、浸透方法、成功事例をブランディング視点で徹底解説。

これらの要素が明確に言語化され、組織全体で共有されることで、社員は意思決定の際に迷うことが少なくなります。「この行動は、私たちのバリューに沿っているか?」「このサービスは、私たちのビジョンに貢献するか?」といった問いを自らに課すことで、一貫性のある行動が促されます。

MVVの策定には、企業規模や成長局面、組織風土など様々な側面を考慮する必要があり、MVV型、VMV型、MV型、VV型といった代表的な型が存在します。企業ごとに最適な形を選択し、組織に合わせた策定が重要です。

特に中小企業においては、経営者と社員の距離が近く、経営者の想いが直接伝わりやすいという強みがあります。この強みを活かし、MVVやパーパスを繰り返し語り、具体的なエピソードを交えながら浸透させていくことで、社員は「自分ごと」として捉え、組織への帰属意識とエンゲージメントを高めていくことができます。これは、採用活動においても強力な競争優位性となり、企業の理念に共感する優秀な人材を引き寄せる磁力となります。

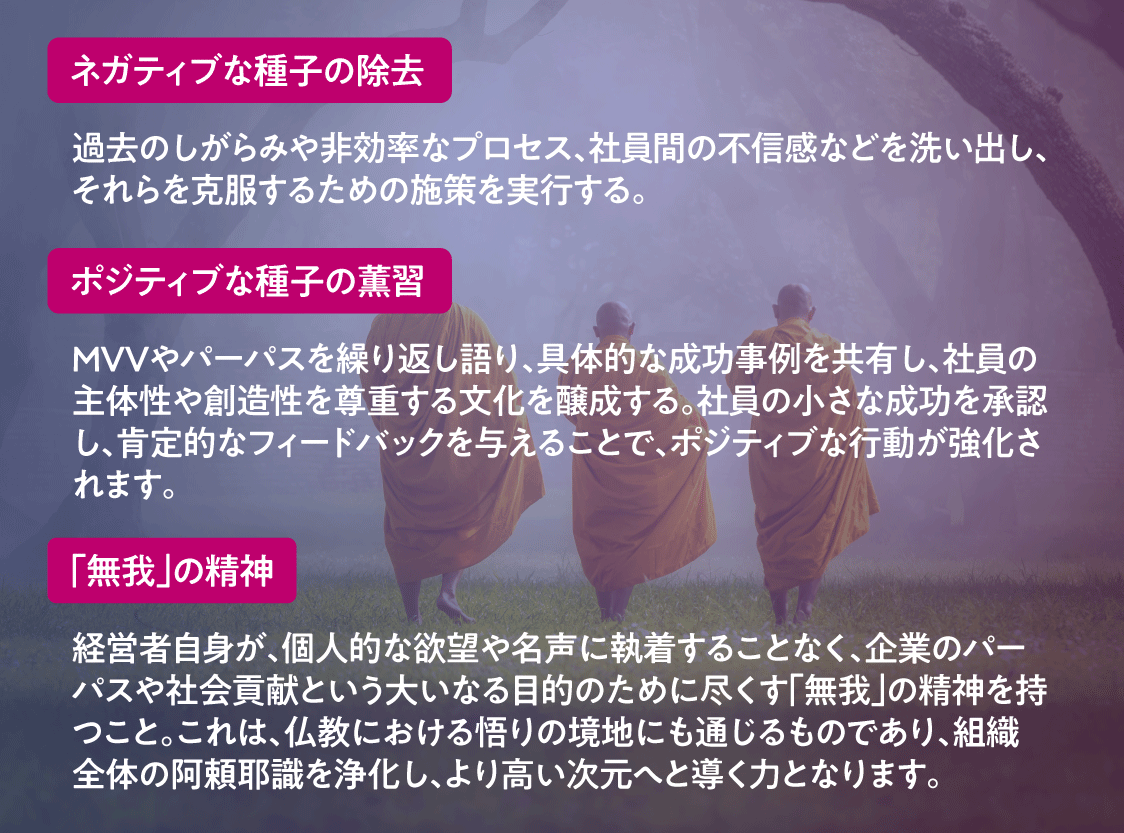

仏教では、阿頼耶識に蓄えられた悪い種子を「煩悩の種子」と呼び、それらを滅し、良い種子を育むこと、つまり心の「蔵」を浄化することの重要性を説く。とされており、これは、企業経営においても同様に考えることができます。

過去の成功体験に囚われすぎたり、失敗の経験から学習しなかったり、あるいは組織内に蔓延する古い慣習やネガティブな感情は、企業の阿頼耶識に蓄えられた「煩悩の種子」と言えるかもしれません。これらが放置されれば、新たな変化への対応を阻害し、組織の成長を停滞させてしまいます。

すなわち経営者は、自社の阿頼耶識、すなわち組織の集合的無意識を常に意識し、その「蔵」に何を蓄積しているのかを問い直す必要があるのではないでしょうか。

経営者の描くビジョンは、単なる頭の中のアイデアではありません。それは、経営者自身のこれまでの経験、学び、そして深い思索を通して、阿頼耶識という心の蔵から湧き上がってくる、いわば「光」のようなものです。その光が強ければ強いほど、組織全体を照らし、進むべき道を明確に示します。

この光を社員と共有し、社員一人ひとりの心の中にある阿頼耶識に、そのビジョンの種子を植え付けていくことが、強い組織を形成する上で極めて重要です。社員が「自分たちもこのビジョンの実現に貢献したい」と心から思えるとき、彼らの内なる情熱が最大限に引き出され、想像を超えるようなイノベーションや、顧客を感動させるサービスが生まれるのです。

企業経営者の皆様にとって、日々の経営は多岐にわたる課題との戦いであり、常に時間との競争でもあります。しかし、目の前の問題に追われるだけでなく、一歩立ち止まって、自社のMVVやパーパスが真に組織に浸透しているか、そして、その根底にある「心のあり方」に意識を向けてみる価値は十分にあるのではないでしょうか。

企業ブランディングやビジョンドリブン経営といった現代の経営戦略と、仏教における阿頼耶識や蔵といった心の概念は、一見すると異なる世界の事柄に見えるかもしれません。

しかし、その本質を紐解けば、どちらも「より良い未来を創造する」という共通の目的に向かっており、その鍵が「心のあり方」にあることを示唆しています。

経営者の皆様が自らの心と向き合い、自社の「蔵」にどのような種子を植え、何を育てていくのか。この深い問いに答えを見出すことが、貴社の持続的な成長と、社会へのさらなる貢献へと繋がっていくものと信じています。

貴社のMVVやパーパスは、貴社の「蔵」にどのような種子を植え、どのような未来を育んでいますか?