2025.11.17

「JTC」——Japanese Traditional Company。

この言葉を聞いて、どんな印象を持つでしょうか?

「変化を恐れる」「会議が長い」「稟議が遅い」「上が詰まっている」。確かに、現代のスピード経営の文脈では、こうした特徴は「古い」「非効率」として語られがちです。

しかし、本当にそうでしょうか?私たちはいつの間にか、「アメリカ型の成功」を唯一の正解だと信じ込んでいないでしょうか。Google、Apple、Amazon、Tesla。ユニコーン企業、指数関数的成長、破壊的イノベーション。それらは眩しく、刺激的で、まるで“成功の象徴”のように輝いています。けれども、“速く伸びる”ことと、“永く続く”ことは、まったく別の能力です。日本企業の強さは、スピードではなく、持続力にあります。これは「過去への執着」ではなく、「未来への戦略」なのだとも考えられないでしょうか。今日はそんな視点からコラムを綴りたいと思います。

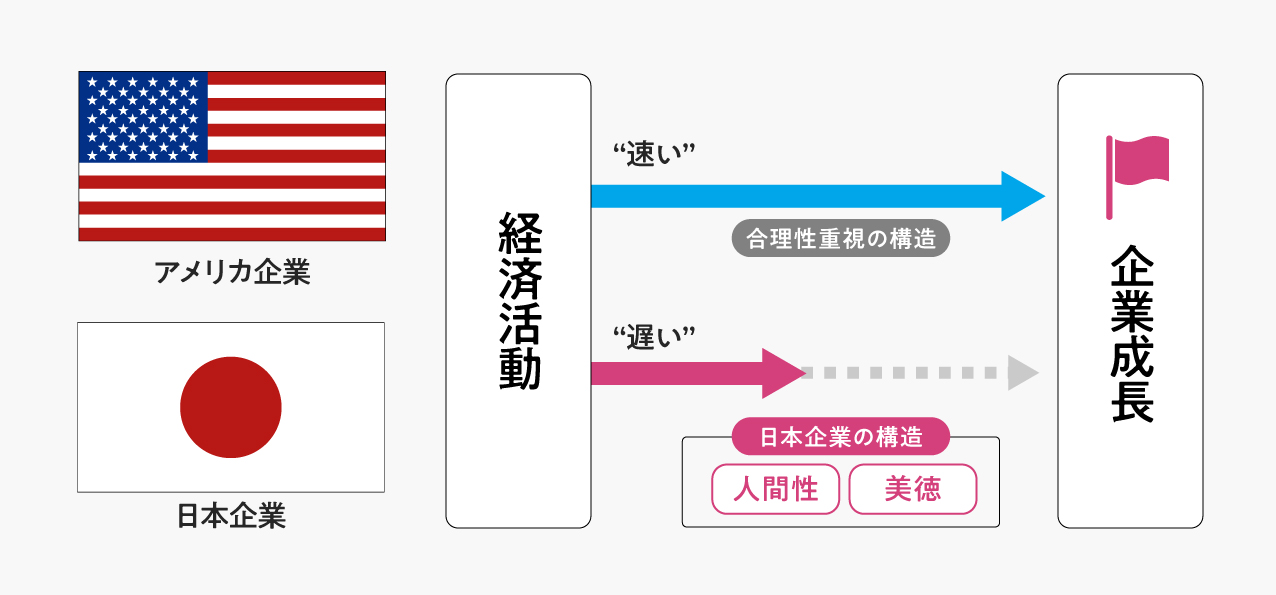

アメリカ経済は、革新とスピードの象徴です。新しい産業を生み、テクノロジーを進化させ、世界を変えてきました。その力は確かに尊敬に値します。

しかし、その裏には、深い影があります。ロバート・B・ライシュ(元米労働長官)は『Saving Capitalism』の中でこう指摘しています。“The economy is booming, but the people are breaking.”(経済は成長しているが、人々は壊れている)。急成長の裏で、格差は広がり、トップ1%が富の半分以上を占める。中間層は崩壊し、医療費や教育費の負担は限界を超え、社会の幸福度は下がり続けています。

また、短期主義も深刻です。四半期決算に追われ、企業の評価軸は「今期の数字」に偏る。長期的な信頼や社会的価値よりも、株価とスピードが優先される。この結果、企業は常に“次の勝ち筋”を探し続け、人々は“永遠の消耗戦”に巻き込まれていくのです。経済のスピードは、人の心を置き去りにしました。そして、その反動として、「遅くても豊かな社会」への渇望が、今まさに世界で生まれているのも事実です。

日本企業は“遅い”。それは、否定でも反省でもなく、構造的な特性です。稟議に時間がかかる。新規事業が動きにくい。合意形成に多くの人が関わる。しかし、その“遅さ”の中には、人間的な合理性が存在します。ケネス・アロー(ノーベル経済学賞受賞)は、「経済活動の基盤は“信頼”である」と語りました。“Trust is a lubricant of any economy.”(信頼はあらゆる経済を動かす潤滑油である。)

JTCの“遅さ”は、まさにその信頼を作るための時間です。誰もが意見を出し、誰もが納得してから動く。それは、非効率に見えて、最も効率的な「人の心のメカニズム」です。AIやデータが意思決定を代行しようとする時代において、「人の心に基づいた合意形成」は、むしろ希少な価値です。日本企業の“遅さ”は、合理のその先にある人間性の美徳なのかもしれません。

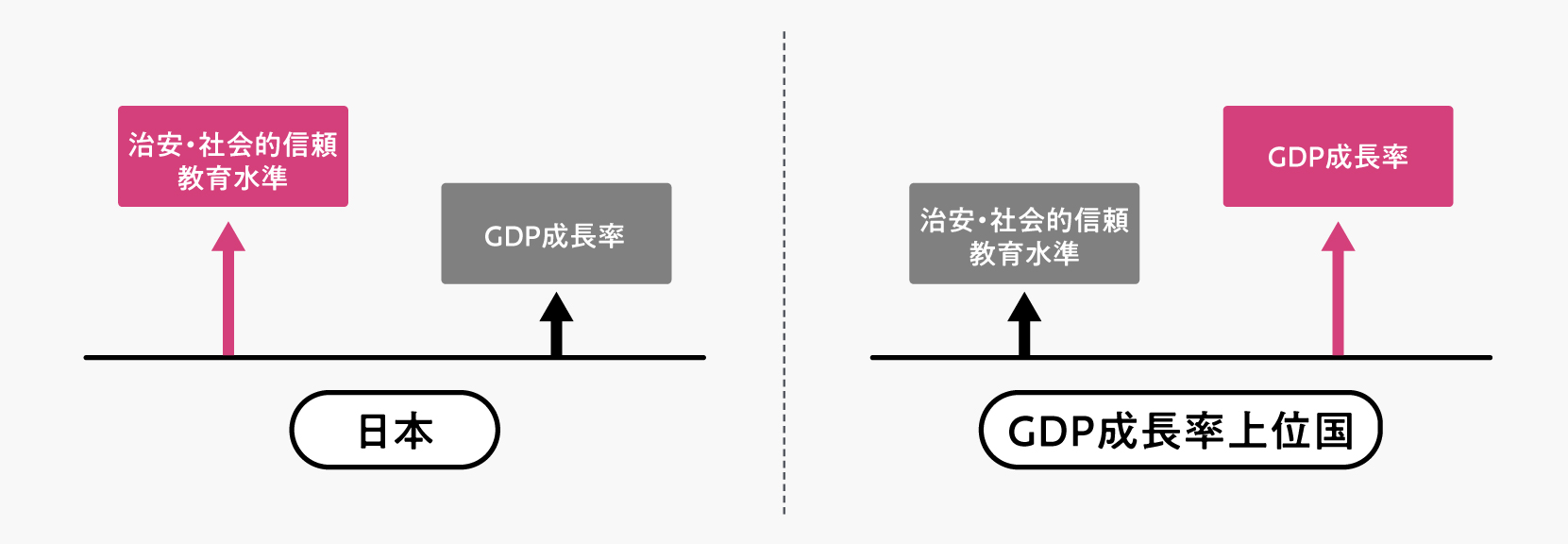

国家と企業は、構造的にリンクしています。安全で安定した社会は、慎重な企業が支えている。OECDの統計を見ると、治安・社会的信頼・教育水準が高い国ほど、GDP成長率は緩やかです。スイス、ノルウェー、スウェーデン、そして日本がそれに該当する国々です。

一方、急成長を遂げる国ほど、社会格差や政治的リスクを抱えている。つまり、国家の安定と企業の慎重さは比例するのです。日本の“リスクを取らない文化”は、実は国を安定させる防衛本能でもある。安全保障の土台には、経済の穏やかさがある。この構造は、数字では測れない“社会的持続力”の証明です。

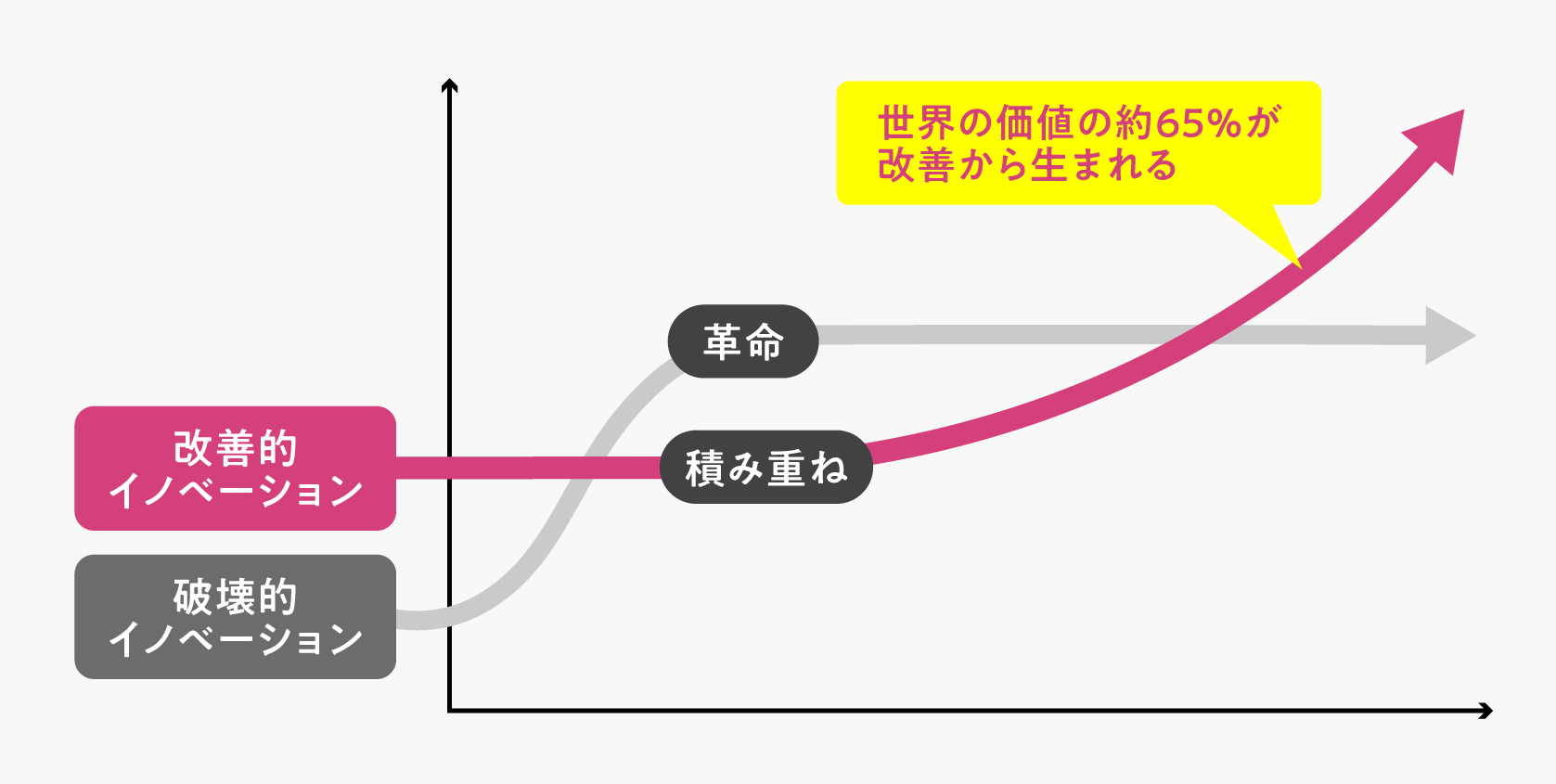

イノベーションと聞くと、多くの人は“破壊”を思い浮かべます。新しいテクノロジーが古い産業を壊す。新興企業が大企業を飲み込む。しかし、日本にはもう一つのアプローチがあります。それが「改善的イノベーション(Incremental Innovation)」です。

トヨタのカイゼン。新幹線の定時運行率99.9%。

ニコンのレンズ研磨技術、パナソニックの製造現場。

これらは“革命”ではなく“積み重ね”によって生まれた奇跡です。MIT Sloanの研究(2021)によると、世界の新しい価値の約65%は、破壊ではなく改善から生まれている。

つまり、「少しずつ、しかし確実に磨き上げる」ことが、最も再現性の高いイノベーションの形なのです。日本企業のDNAにある“地味な粘り強さ”こそ、世界が失いつつある「成熟の知恵」なのかもしれません。

京都を歩くと、不思議な時間が流れています。新しさと古さが溶け合い、伝統と革新が同居している。老舗の看板と最先端テクノロジー企業が、同じ通りに並ぶ。千年以上の歴史を持つ街が、今も息づいています。京都の企業、村田製作所、京セラ、オムロン、任天堂。これらは、単に“古い企業”ではありません。「時間」という経営資源を使いこなす企業です。

一方、ヨーロッパも同じ哲学を持っています。フェラーリ、ロレックス、エルメス、ルイ・ヴィトン。彼らの経営理念は「拡大」ではなく「永続」。共通点は、文化と商業が対立していないこと。文化は経営の源泉であり、商業は文化を支える装置。京都とヨーロッパは、「時間と誇りを価値化する街」です。日本企業は、この“文化的ブランド経営”において、世界の最先端に立つ可能性を持っています。

もちろん、JTCにも課題はあります。最も深刻なのは、経営層の新陳代謝が止まっていることです。年功序列という制度は、もともと社会的に合理的な仕組みでした。社員を守り、家族的な文化を育み、長期雇用を支える。

しかし、変化のスピードが上がる今、「年上が上である」という構造が、組織の柔軟性を奪っています。伝統は守るものではなく、更新するものです。守り続けるためには、常に磨き続けなければならないのです。

いま、JTCには世界が羨む強みがいくつもあります。

そして、その哲学は、京都やヨーロッパの文化経済圏と共鳴しています。「長く続く美学」こそ、これからの世界のスタンダードだとも言えるのではないでしょうか。

ヨーロッパのラグジュアリーブランドの経営者たちは口を揃えます。“We don’t grow, we deepen.”(私たちは拡大しない、深化する。)フェラーリの生産台数は年間1万台。しかし、時価総額はGMを上回る。これは、「規模の経済」ではなく「信頼の経済」の勝利です。

日本企業も、この思想に近い。「派手ではないが誠実」「速くないが確実」。まさに、JTCは静かな強者です。

速く動くことは、ある意味簡単かもしれません。ですが、遅く進みながら、深く根を張ることこそが難しい。アメリカ経済と比べれば、確かに鈍化とも言えます。しかし、破壊より継続。効率より信頼。拡大より深化。そんな考え方もあって良いはずです。シリコンバレーのスピードではなく、京都の静けさ。「大きい」ではなく「永い」を価値とする社会。

日本的であることこそ、最大のブランド戦略である。と捉えられないか。世界が“速さ”に疲れたとき、「遅さの知恵」を持つ日本企業が、再び世界の羅針盤になる時がくるかもしれません。JTCは過去の象徴ではなく、未来の希望だと信じたいと思います。