2022.05.23

Index

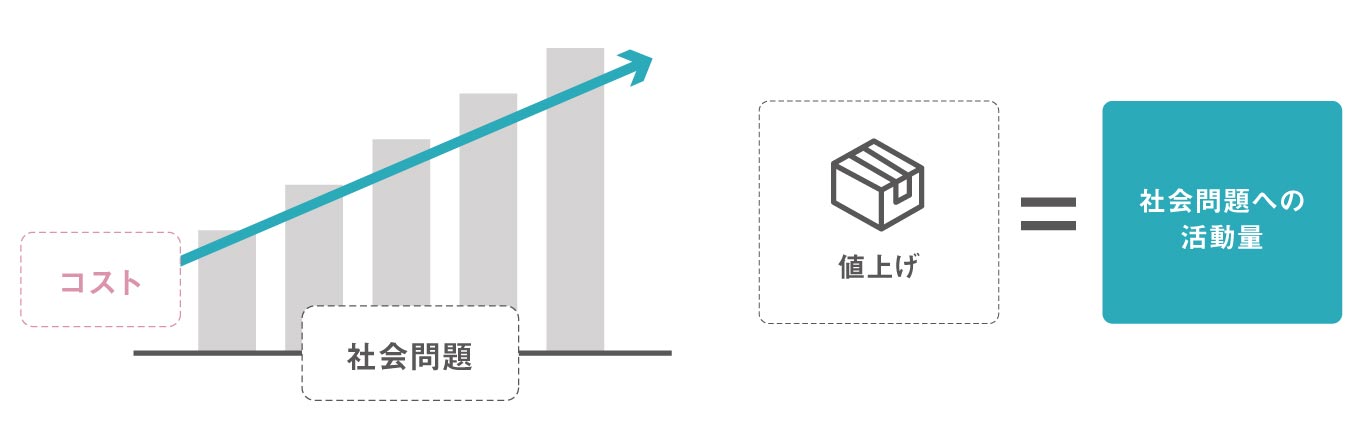

どの企業も頭を悩ませているのは、相次ぐコスト上昇をどう吸収するかではないでしょうか。やむを得ず値上げに踏み切ると、店頭価格を引き上げる前から、家計を脅かす悪者のように報道されているようにも映ります。しかし値上げの要因は、社会問題と、その解決コストによるものです。

細かく挙げればきりがないほど、社会問題とコスト増加はつながっています。

つまり、社会問題の大きさだけコストは上がり、その解決のための努力もコストになるわけです。

そう考えれば、値上げは「悪」どころか、社会問題への「活動量」です。社会問題がある限り、コストは増えることはあっても減ることはありません。だからこそ、これらのコストを社会全体で負担することが、社会問題の解決につながると思うのです。

メーカーであれば、サプライチェーンで成り立っています。自社商品の値上げが成立してはじめて、その商品に関わるサプライチェーンが潤うのです。ニュースを見た主婦が、スーパーで「この商品は値上げした商品だから、安い方を買おう」という選択をしたことで、巡り巡ってお父さんの給料が上がらないという結果を生んでいるかもしれません。

私はソーシャルプロダクツの開発や普及促進に関わっています。ソーシャルプロダクツとは、「人や地球にやさしい商品・サービスの総称」で、エシカル商品、サステナブル商品、SDGs商品とも呼ばれます。

こうした商品は、意識の高い生活者向けだと位置付けられがちです。実際に、ソーシャルプロダクツの話をすると、うちには「ノウハウがない、ロットが合わない、コストが合わない、価格が合わないから買ってもらえない」というナイナイ尽くしの反応をされる企業が多いのも事実です。

私は日本の会社が提供する商品・サービスに、社会悪のものなんてないと断言できます。だから自社のサプライチェーンやバリューチェーンを見渡せば、すでに社会問題の解決に向けたいろんな取り組みをやっているはずです。

まったく新しいソーシャルプロダクツを一から開発しなくても、今ある商品・サービスの社会性を見出し実感できる価値に変換することで、付加価値に変えることができるのです。

私が関わったニチバン株式会社のセロテープ®は、まさに今まであった既存商品の特徴を付加価値に変えた例です。「SDGs セロテープ」で検索すると、セロテープのブランドページが出てきます。

そこには「Small Action For The Future」「賛同企業106」「341t/年」と表示されているはずです(2022年4月14日現在)。これは、セロテープ®を購入することを、未来のための小さなアクションと位置づけ、現在106社の流通企業が賛同し導入したことで、合計341トンのCO2が削減できた」というメッセージです。

セロテープ®は発売から70年以上が経っていて、一貫して植物性の「天然素材」をアピールしてきました。しかしプラスチック製の透明テープに比べて、価格が高いことから大量に使用する流通企業に敬遠されてきたのです。

その潮目が変わったのは、セロテープ®の導入が、「未来のための小さなアクションを起こす賛同企業」だと位置づけたからです。それは商品の「単なる選択」ではなく、CO2削減という社会問題解決への「参加」への転換でした。

例えばアディダスは、「2024年までに製品に使用するバージンポリエステルを、100%リサイクルポリエステルに切り替える」と宣言しています。

そのために同社が行っている「RUN FOR THE OCEAN」というキャンペーン。

このキャンペーンは、専用アプリをスマホにインストールし、起動させて走った距離1kmごとに、プラスチックボトル10本相当の海洋プラスチックごみを、アディダスと海洋環境保護団体パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズが回収するという仕掛けです。

そして回収したプラスチックごみをリサイクル素材として使用し、製品化しています。アディダスの製品が提供する「走る」楽しさが、アディダスの環境活動への参加になり、それがリサイクルポリエステルで生まれた製品につながっていくことがポイントです。

アディダスユーザーにとっては、商品の購入が環境問題を解決するための活動への「参加」になっているということです。企業にとって重要なことは、社会問題を解決する活動が自社の事業の付加価値になっていることです。

誰もが知っている消費財メーカーのHPを見ると、

など、その企業の社会問題への取り組みが出てきます。しかしこれらの情報は、HPのIRやサステナビリティのページにしか掲載されていないので、投資家など一部の人にしか伝わりません。もったいないと思います。

先のセロテープ®やアディダスが行っていることは、これらの数字を、

というような換算と変換なのです。

換算し変換することで、選ぶ側、使う側にとっての価値が実感しやすくなったのです。

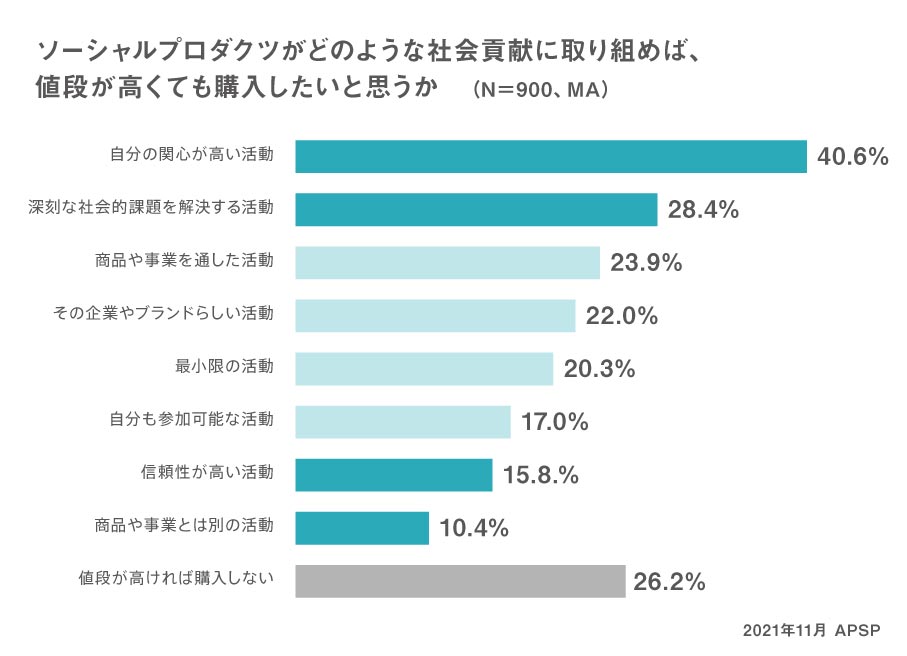

商品やサービスを通じて、社会問題を解決するソーシャルプロダクツの話をすると、「どこからはじめればいいのでしょうか?」とよく聞かれますが、この質問には生活者が答えてくれています。

2021年の11月に、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会(APSP)が、生活者900人に調査した結果です。下のグラフは、「ソーシャルプロダクツがどのような活動をすれば値段が高くても購入するか」を聞いたものです。

1位の「自分の関心が高い活動」、2位「深刻な社会的課題を解決する活動」。この2つは、何からはじめるか難しい活動です。しかし3位「商品や事業を通した活動」、4位「その企業やブランドらしい活動」というのは、今の事業や商品・サービスの延長線上にある活動のことで、価値があると感じるから値段が高くても買うと答えているのです。まさにアディダスの取り組みです。

そして、5位は「最小限の活動」です。言い換えれば、「できることから」はじめればいいと生活者は言っているのです。時間とコストをかけて活動を準備するのではなく、「ここからはじめました」という行動に価値を感じるのです。6位は「自分も参加可能な活動」。アディダスの「RUN FOR THE OCEAN」は、まさに走るという「参加」です。セロテープ®の取り組みも、選ぶことが賛同、つまり参加を意味しています。難しく考える必要はありません。

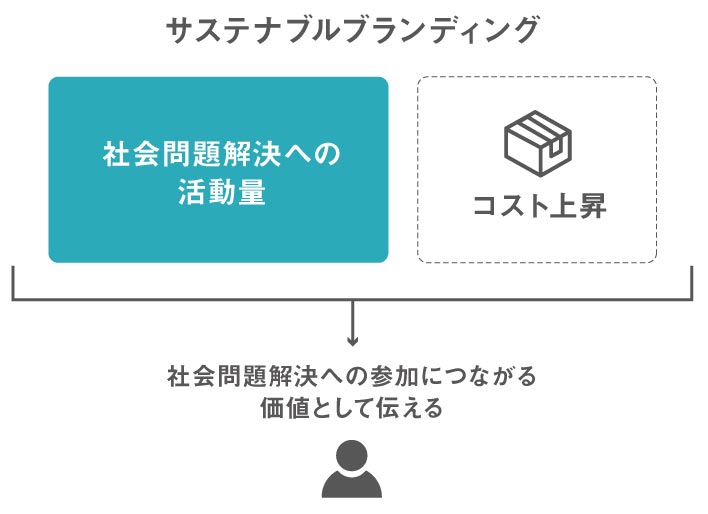

サステナブル経営、ESG経営が重要だと言われています。一方で、「サステナブルもESGもコストがかかるのに、そこに値上げが追い打ちをかけて自社の持続可能性さえ危ぶまれている」と、冗談っぽく言う経営者もいます。

しかしここまで見てきたように、サステナブルへの取り組みと値上げは一体のものなのです。なぜなら、社会問題解決への活動量が、コスト上昇につながっているからです。

だからこそ、自社の商品やサービスを購入することが社会問題解決への参加につながる、ということを実感ある価値として伝える必要があります。それがサステナブル ブランディングです。その要素は、新しい商品や取り組みの開発の中ではなく、既にある自社の事業や商品・サービスの中にあるはずです。